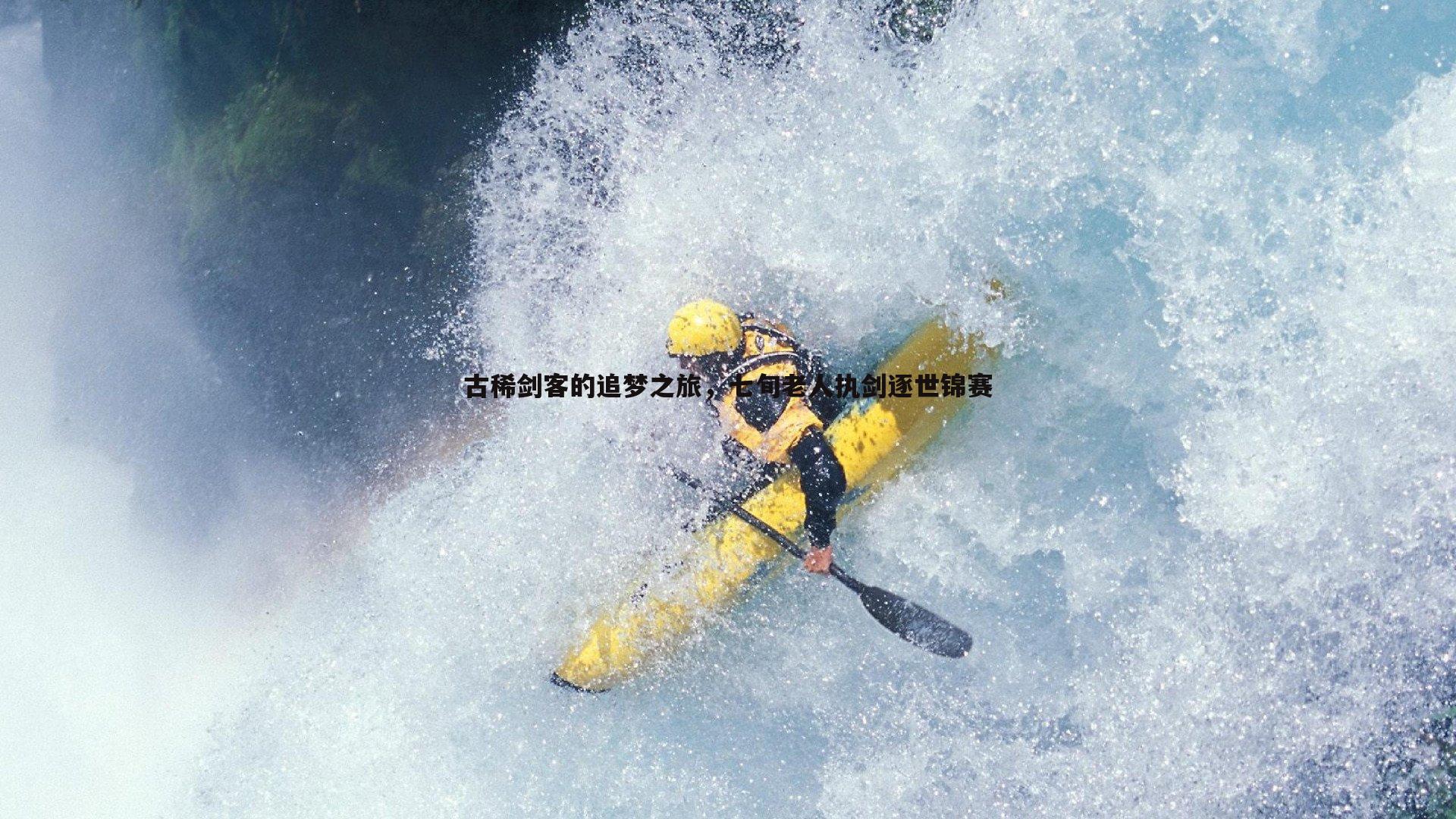

在一条安静的社区街道旁,一间不起眼的击剑馆里,70岁的李志远正手持长剑,目光如炬地练习着基本步伐,汗水浸湿了他的运动服,但他的动作依然稳健有力,每一次刺击都带着年轻人般的锐气,这位白发苍苍的老人,在大多数人选择安享晚年的年纪,却立下了一个惊人的目标:参加世界击剑锦标赛,他的故事,不仅仅是一个体育梦想的延续,更是一曲关于坚持与热血的赞歌。

李志远的击剑生涯始于少年时代,上世纪60年代,他在一次学校活动中偶然接触到击剑,立刻被这项运动的优雅与智慧所吸引。“那时候,击剑还是一项小众运动,设备简陋,训练条件艰苦,但我就是爱上了它。”李志远回忆道,他的眼中闪烁着年轻时的光芒,在那些年里,他多次获得省级比赛奖项,甚至一度被选入地方集训队,随着成家立业和生活的压力,击剑渐渐成了他记忆中的一抹亮色,退休前,他是一名普通的机械工程师,每天与图纸和零件打交道,但心底那份对击剑的热爱从未熄灭。

五年前,李志远正式退休,许多同龄人开始钓鱼、养花或含饴弄孙,他却做了一个让家人和朋友惊讶的决定:重拾击剑。“退休不是终点,而是新起点。”他说,“我一直有个遗憾,年轻时没能站上国际舞台,我想试试。”起初,家人担心他的身体无法承受高强度训练,李志远的儿子李明坦言:“我爸这个年纪,我们更希望他多休息,但他太执着了,我们最终选择支持他。”

重返击剑场并非易事,年龄带来的身体挑战是第一个难关,击剑需要快速移动、灵活反应和持久耐力,这对一位古稀老人来说尤为艰难,李志远刚开始训练时,常常肌肉酸痛,甚至因过度疲劳而头晕,但他没有退缩,而是制定了一套科学的训练计划:每天清晨进行一小时的有氧运动,如慢跑和跳绳;下午则专注于击剑技巧练习,包括步法、刺击和防守动作,他还聘请了一名专业教练,针对老年人的生理特点调整训练强度。“年龄不是借口,只要方法得当,身体就能适应。”李志远说,他的坚持逐渐带来了改变——他的反应速度提升了,耐力也明显增强。

除了身体上的挑战,心理上的孤独感也曾困扰他,击剑馆里多是年轻人,李志远往往是唯一的长者,起初,一些年轻学员对他投来好奇或不解的目光,甚至有人私下议论“老人家在折腾什么”,但他用行动赢得了尊重,每次训练,他总是最早到、最晚走;他的认真态度感染了周围的人,年轻击剑手们常向他请教经验,称他为“击剑馆的活化石”。“李爷爷教会我们,梦想没有年龄限制。”20岁的学员王晓说。

李志远的目标是参加世界击剑锦标赛,这是击剑运动的最高级别赛事之一,通常由顶尖年轻选手主导,但他对此有清晰的认识:“我不是为了夺冠,而是想证明年龄不是障碍。”近年来,国际击剑联合会开始鼓励老年人参与,设立了老年组别,这为他提供了机会,他的教练张强分析道:“老年组比赛更注重技术和经验,李老师的积累让他有竞争力,如果保持训练,两年内有望达到参赛标准。”

为了这个目标,李志远的日常生活变得极度规律,每天早晨5点起床,进行冥想和拉伸;上午研究比赛录像,学习国际选手的技巧;下午在击剑馆训练三小时;晚上则通过阅读和音乐放松,他的饮食也经过精心设计,高蛋白、低脂肪,确保营养均衡,这种自律让许多年轻人自愧不如。“我父亲比我还忙,”李明笑着说,“但他的精神状态前所未有地好。”

李志远的追梦之旅已开始产生影响,本地媒体多次报道他的故事,激发了许多老年人对体育活动的兴趣,社区中心甚至开设了老年击剑班,由李志远担任志愿者教练,72岁的退休教师王阿姨在参加课程后说:“李大哥让我看到,老了也可以活出精彩。”更深远的是,他的经历挑战了社会对年龄的刻板印象,在中国老龄化加速的背景下,李志远用行动诠释了“积极老龄化”的真谛——老年人不仅可以保持健康,还能追求个人价值。

前路依然充满挑战,国际赛事对体能和技巧的要求极高,李志远需要持续提升自己,他还面临资金问题,参加国际比赛需要自费,这对退休老人是不小的负担,但他乐观以对:“一步步来,先打好基础,如果真能站上世锦赛舞台,那将是我人生最骄傲的时刻。”

体育专家认为,李志远的故事反映了体育精神的本质,北京体育大学教授刘伟评论道:“体育不仅是竞技,更是对自我极限的挑战,李先生的追求超越了胜负,体现了人类对生命热情的不懈追求。”这种精神在当今快节奏社会中尤为珍贵,它提醒人们,梦想不应被年龄束缚。

夕阳西下,李志远结束了一天的训练,缓缓收起长剑,他的身影在灯光下拉长,但那颗追逐梦想的心依然炽热。“很多人问我为什么这么拼,”他微笑着说,“因为击剑让我感到活着,只要还能拿起剑,我就会继续向前。”他的目光望向远方,那里有世锦赛的舞台,更有无数未被年龄定义的梦想。

发布评论